기재부 제시 세부담 귀착효과는 소득공제의 역진성에 대한 착시 일으켜

"코로나19 핑계 삼은 부자 감세 중단 해야"

|

| ▲ 사진=기본소득당 용혜인 의원 |

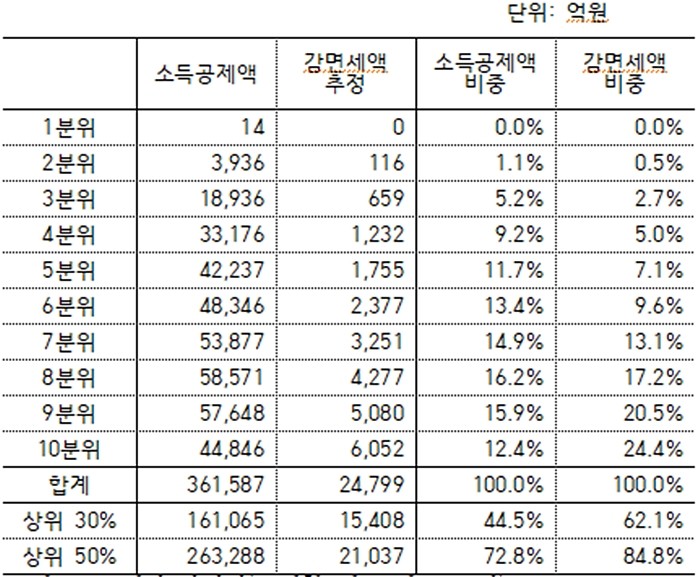

신용카드 등 소득공제에 의한 소득세 감면 효과에서 근로소득 상위 50%가 감면 세액의 85% 정도를 점유하는 것으로 추정되었다.

이는 상위 50%의 소득공제액 점유율 약 73%보다 월등히 높은 비율로, 소득공제의 역진성이 수치로도 어느 정도 확인된다.

기본소득당 용혜인 의원은 “소득세제 개혁은 역진성이 큰 소득공제의 대폭 축소·정비부터 시작되어야 한다”고 지적했다.

용혜인 의원실의 이번 분석은 국세청으로부터 제공 받은 ‘2020년 귀속 근로소득 100분위별 신용카드 공제액 현황’ 자료를 기초 자료로 삼아, “신용카드 소득공제가 없었더라면 각 소득 분위별로 더 내게 되었을 근로소득세”를 구하는 방식으로 이뤄졌다.

구체적으로 각 소득 분위별 신용카드 소득공제액에 ‘산출세액/근로소득금액’으로 구한 실효세율을 곱하여 그 소득분위가 감면받은 세액을 계산하였다. 근로소득 과세체계에서 ‘근로소득금액’은 총급여(과세대상 근로소득)에서 근로소득공제액을 공제한 액수이다.

신용카드 소득공제에 의한 감면 세액 총액은 약 2조4,799억원으로 추산되었다.

이는 2022년 조세지출예산서에 기재된 2020년 신용카드 소득공제에 의한 감면 세액 2조4,698억원보다 0.4% (약 100억원) 작은 수치다.

용 의원실은 이런 방식의 추계에 일정한 오차가 불가피하지만 소득분위별 감면 세액의 대강을 파악하는 데 큰 무리는 없다는 입장이다.

분석 결과 소득공제의 역진성 정도가 수치로 어느 정도 확인되었다. 소득공제액 기준으로 근로소득 상위 30%의 점유율은 44.5%이나 감면 세액 기준으로는 62.1%를 차지했다.

상위 50% 근로소득자의 신용카드 소득공제액은 전체의 72.8%이나 감면 세액으로는 84.8%를 차지했다. 근로소득을 소득크기별로 10분위로 나눴을 때 소득이 가장 낮은 1분위부터 7분위까지는 소득공제액 비중이 감면 세액 비중보다 작게 나왔다.

그러나 8분위부터 10분위에 속하는 고소득자들은 소득공제액 비중보다 감면 세액 비중이 더 크게 나왔다.

|

| ▲ 신용카드 등 소득공제에 의한 세액감면액 추정 [제공/용혜인 의원실] |

기획재정부는 2022년 조세지출예산서에 '감면액 기준 연도별 상위 20개 항목의 수혜자 귀착 현황' 자료를 처음으로 추가하였다.

동 자료에서 기재부는 신용카드 소득공제에 의한 근로소득세 감면액을 중·저소득자가 68.1%, 고소득자 31.9% 가져가는 것으로 분석하고 있다.

2020년 기준 고소득자는 근로소득이 6,700만원 초과인 근로자를 가리킨다. 2020년 귀속 국세청 근로소득 100분위 자료에서 총급여 기준 평균 근로소득이 6,700만원을 초과하는 소득 분위는 상위 14%이다.

용혜인 의원은 “근로소득 상위 15%까지 중·저소득자로 분류하는 현행 기준에 따른 귀착 효과 분석은 소득공제의 역진성을 실제보다 더 낮게 보이도록 만들 수 있다”고 지적하였다.

신용카드 소득공제액은 2016년 22조112억원에서 2019년 27조1,081억원까지 3년 동안 연평균 7.2%씩 늘어났다.

그러나 코로나19 극복을 위한 내수 진작을 명분으로 삼아 카드 사용에 따른 소득공제 인센티브가 추가로 부여되면서 2020년 공제액은 전년 대비 27.4% 증가한 36조1,587억원이 되었다.

2021년에도 이 기조가 유지되면서 증가폭이 클 것으로 전망된다.

용혜인 의원은 “서민과 중산층까지 혜택을 보는 것으로 홍보되는 각종 소득공제의 확대는 실제에서는 부자 감세 성격이 강하다”면서 “국제 기준에서 여전히 비중이 낮은 소득세제의 개혁은 역진성이 큰 소득공제의 대폭 축소·정비에서부터 시작되어야 한다”고 지적했다.

[저작권자ⓒ 데일리매거진. 무단전재-재배포 금지]

![[포토] 오늘 아침 최저기온 1도…쌀쌀해진 날씨에 두꺼워지는 옷차림](/news/data/20251021/p1065539953453247_118_h2.jpg)

![[포토] 긴 추석 연휴의 마지막 날…가을 감성 가득한 '수원 황구지천'](/news/data/20251010/p1065540513889794_778_h2.jpg)

![[포토] 추석을 하루 앞둔 5일…차례상 준비에 붐비는 전통시장](/news/data/20251006/p1065539268833600_594_h2.jpg)