▲사진=중국의 한 로봇 제조공장 ⓒ데일리매거진DB

[데일리매거진- 이상은 기자] 체감실업률이 꾸준히 상승하고 있는 가운데 고용보조지표로 나타나는 실업률에서 가장 크게 작용하는 문제의 지적으로 청년층의 고학력화, 인구의 고령화, 외국인 근로자 증가에 대해 보다 면밀한 실업 대책이 필요 하다는 전문가들의 지적이다.

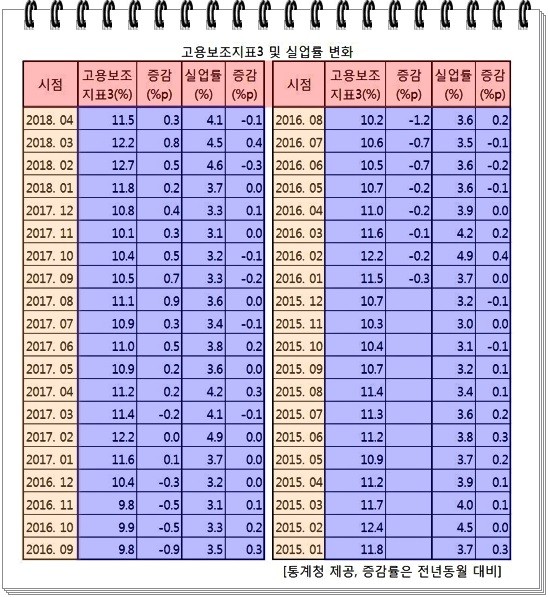

최근 통계청의 경제활동인구 조사결과에 따르면 체감실업률을 보여주는 고용보조지표3(확장실업률)은 작년 4월부터 올해 4월까지 전년 동월과 비교해 13개월 연속 상승했다.

특히, 작년 12월부터 올해 4월까지 최근 다섯 달은 통계청이 2015년 1월 고용보조지표3을 공식 발표한 이후 해당 월 기준으로 가장 높은 것으로 나타났다.

작년 12월에는 10.8%로 1년 전보다 0.4% 포인트 높았고 올해 1월에는 11.8%(2015년 1월과 같은 수준)로 전년 동기보다 0.2% 포인트 상승했다.

이후에는 올해 2월 12.7%(전년동월 대비 0.5%p↑), 3월 12.2%(0.8%p↑), 4월 11.5%(0.3%p↑)의 분포를 보였다.

고용보조지표3은 충족되지 않은 일자리 수요를 포괄해 나타내는 지표로 볼 수 있다. 실업자 외에 주당 취업시간이 36시간 미만이면서 추가 취업을 원하고 추가 취업이 가능한 자(시간 관련 추가 취업가능자), 지난 4주 동안 구직 활동을 했으나 조사 대상인 1주일간 취업이 가능하지 않은 자(잠재 취업가능자), 지난 4주 동안 구직 활동을 하지 않았으나 조사 대상 1주일간 취업을 희망하고 취업이 가능한 자(잠재 구직자)를 포괄해 산출한다.

고용보조지표3이 최근 13개월간 상승을 지속한 것과 달리 실업률은 등락을 반복하고 있다. 경제활동 인구조사에서는 1주일에 1시간만 일해도 취업자로 분류되고 장기간 일을 구하지 못해 구직 활동을 포기한 이들은 비경제활동인구로 간주하므로 실업률 계산 때 이들을 제외한다.

따라서 일자리를 찾는 이들이 느끼는 취업난 수준과 실업률이 보여주는 수치 사이에는 상당한 차이가 있다. 최근 고용보조지표3이 고공 행진한 것은 고용 시장의 상황이 보기 드물게 심각해졌다는 의미로 볼 수 있다.

이와 관련해 한국경제연구소에서 지난 4월 발표한 자료인 '노동의 미래와 노동시장 유연성'을 보면 21세기 탈산업화시대에 접어들면서 경제 전반에 진행되고 있는 근본적인 변화를 수용하기 위해서는 ‘98년 체제’를 발전적으로 극복할 필요가 있다고 주장했다.

또 가치창출의 원천이 생산에서 혁신으로 이동하고, 글로벌화된 시장, 소비자의 급격한 선호변화, 경쟁자의 급속한 부상 등으로 경영환경의 불안정성, 예측불가능성이 높아짐에 따라 기업들은 동태적 유연성(dynamic flexibility)을 적극적으로 추구한다며 '노동의 미래와 노동시장 유연성'은 밝혔다.

이어 '노동의 미래와 노동시장 유연성'은 사용자와 근로자 간의 장기계약(long-term contract)을 기반으로 근로자의 숙련형성과 교육훈련이 이루어지고 평생고용의 반대급부로 근로자의 충성(royalty)을 확보하던 내부노동시장이 위축되고 비정규직, 외주화가확대됨으로써노동시장은 점차현물시장(spot market)화하는 중이라 예측 하기도 했다.

덧붙여 미래 노동시장을 규정할 주요한 변화로 ◆첫째, 현재 진행되고 있는 기술혁신-로봇, 3D프린터, 사물인터넷 등으로 인해 제조업의 고용위축, 서비스업의 확대 등 고용구조 변화가 예상된다. ◆둘째, 정보통신기술을 활용한 스마트워크(smart work)가 확산됨으로써 성과측정, 재택근무혹은이동근무의근무시간, 보상체계등의이슈가부상될것이다. ◆셋째, 운송수단의 발달, 스마트폰 등 ICT기술혁신 등은 세계화를 더욱 진전시켜 상품교역 중심의 세계시장을 오프쇼어링, 해외투자, 서비스교역 등으로 더욱 확대하여 ‘소수의 핵심근로자-다수의 주변부 근로자’라는 내부노동시장의 이중구조를 더욱 심화시킬 가능성이 높다. ◆넷째, 노동공급 측면에서 나타나고 있는 변화들-청년층의 고학력화, 인구의 고령화, 외국인 근로자 등은 한계적 노동시장의 확대를 가져올 가능성이 높다며 '노동의 미래와 노동시장 유연성'은 위와 같은 4가지의 문제를 지적 하기도 했다.

[저작권자ⓒ 데일리매거진. 무단전재-재배포 금지]

- 이상은 다른기사보기

![[포토] 오늘 아침 최저기온 1도…쌀쌀해진 날씨에 두꺼워지는 옷차림](/news/data/20251021/p1065539953453247_118_h2.jpg)

![[포토] 긴 추석 연휴의 마지막 날…가을 감성 가득한 '수원 황구지천'](/news/data/20251010/p1065540513889794_778_h2.jpg)

![[포토] 추석을 하루 앞둔 5일…차례상 준비에 붐비는 전통시장](/news/data/20251006/p1065539268833600_594_h2.jpg)