유엔 예측보다 20억명 적고 65세 이상 인구가 4분의 1 차지

'인구는 국력' 미국·중국·인도·나이지리아 4강 가능성도

|

| ▲출처=연합뉴스 |

2100년에 한국인 수가 지금의 절반으로 줄어들 가능성이 있다는 연구가 나왔다.

AFP, 블룸버그 통신 등이 밝힌 바에 따르면 미국 워싱턴대학 의과대학 산하 보건계랑분석연구소(IHME) 크리스토퍼 머리 소장을 비롯한 연구진들이 15일(현지시간) 영국 의학지 랜싯에 수록한 논문은 이같은 내용을 담고 있다.

논문 내용 속에는 21세기가 끝날 때 세계 인구를 88억명으로 추산, 유엔 측 예상치에 비해 20억명 정도 감소한 예측이 담겼다. 또한 기존에 가파르게 상승할 것으로 예상된 인구 증가세도 꺾이게 될 것이라는 내용도 들어 있다.

연구에서 주목한 국가로 한국과 일본, 태국, 스페인, 이탈리아, 포르투갈, 폴란드 등 아시아와 중부·동부 유럽 23개 국가에서 2100년에 인구가 절반 이하로 감소할 것이라는 결과가 나와 충격을 안겨주고 있다.

자료에 따르면 세계 인구는 1950년 이후 매년 1∼2%씩 증가세에 있으며 이러한 증가세는 2064년 약 97억명으로 정점을 찍을 때까지 유지되다 하락세로 전환해 2100년이면 88억명으로 감소할 것이라는 분석을 연구진이 제시했다.

이 조사에 따르면 현재 세계 최대의 인구대국인 중국도 인구 감소 예정에 있다. 올해 기준 14억 명으로 집계된 중국 인구는 80년 뒤에는 7억 3000만명으로 거의 절반으로 줄 것으로 보인다.

나이지리아 인구는 외려 증가 8억 명으로

그러나 모든 나라의 인구가 감소세에 있지는 않다.

연구진의 분석에 따르면 인구가 증가할 지방은 사하라 이남 아프리카이다. 이 지역 인구에 대해 연구진은 약 30억 명으로 300% 이상 성장할 것으로 내다봤고, 특히 나이지리아 인구는 2100년 8억명으로 늘어날 것으로 보았다.

머리 소장은 "사하라 이남 아프리카 일부 지역에는 경제적인 기회가 될 수 있으나 아프리카 외부 국가들의 경제에는 노동력 감소 및 인구 구조가 역피라미드화되는 등 심각한 부정적 영향을 미칠 것"이라는 경고의 발언을 전했다.

이러한 상황을 피하기 위해서는 △선진국들의 인구 수준 유지 △경제 성장을 위한 아이를 원하는 가정 지원책 지속 △유연한 이민정책 도입 등이 최선의 방법이라는 제언을 남겼다.

유엔과 IHME의 추정치에 차이가 나는 핵심적인 원인은 ‘출산율’이다.

유엔은 앞서 세계 인구가 2030년, 2050년, 2100년에 85억명, 97억명, 109억명으로 더 늘어난다는 추산치를 밝힌 바 있다.

이때 유엔은 저출산 국가에서 여성 1명당 출산율이 향후 평균 1.8명으로 증가한다는 가정을 세웠지만, 이번 IHME 조사에서는 여성 출산율을 1.5명 미만으로 보았다.

이 경우 시간이 흐를수록 출산율은 떨어지고 기대수명은 늘어나게 되는데, 통상 노인 기준 연령으로 삼는 65세 이상 인구가 전 세계 인구의 4분의 1 가량을 차지하는 23억7000만명이 될 것으로 연구진은 내다봤다.

고령화로 인해 노동자와 납세자 규모가 감소하면 해당 국가는 경제 성장에 큰 장애를 겪을 것으로 보고, 세계 질서도 이에 따라 재편될 가능성이 있다는 것이 논문의 분석이다.

사례로 중국에서 노동 적령대의 인구는 9억5000만명이었다가 3억5000만명이 되고, 인도도 7억6200만에서 5억7800만명으로 감소할 예정에 있으나 나이지리아의 경우 현재 8600만명에서 4억5000만명으로 확대된다는 것이다.

이렇게 될 경우 중국의 국내총생산(GDP)은 2050년 미국의 GDP를 추월할 예정에 있다가 반세기 후 다시 2위로 하락하고 현재 28위에 머물고 있는 나이지리아가 10위권으로 급속히 상승하게 된다.

랜싯 편집장 리처드 호턴은 이번 연구 결과에 대해 "2100년에는 지정학적 힘이 급격하게 변화한다"며 "인도, 나이지리아, 중국 그리고 미국을 축으로 세계가 다극화될 것"이라는 강조를 남겼다.

한국 출신율은 심각하다 못해 괴멸 수준

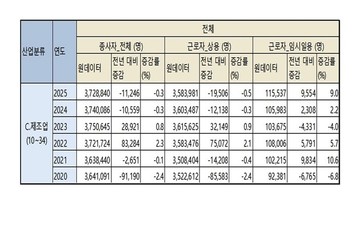

국내 인구정책 전문가들은 계속되는 저출산·고령화로 국내에서도 이미 인구감소가 시작되고 있다는 사실을 지적하고 있다. 이 상태로 가면 경제력에 심각한 영향을 미치는 날이 곧 다가온다고 지적한다.

실제로 한 조사에서는 올해 우리나라 출산율을 1명 미만인 0.92명으로 집계한 바 있다.

인구 전문가들은 청년층 인구가 늘어나는 마지막 시기인 2025년을 분기점으로 보면서, 향후 5년 안에 저출산 문제에 대한 근본적인 대책이 세워질 필요성이 있다고 진단하고 있다.

특히 이민정책과 출산정책의 유연성이 꼭 필요하다는 입장을 내놓고 있다.

[저작권자ⓒ 데일리매거진. 무단전재-재배포 금지]

![[포토] 고물가 시대, 명절 장보기…마트와 전통시장, 실속소비가 대세](/news/data/20260217/p1065543763827342_524_h2.jpg)

![[포토] 가평에서 훈련 중이던 육군 코브라 헬기 추락…주조종사와 부조종사 사망](/news/data/20260210/p1065543471836542_109_h2.jpg)

![[포토] 故이해찬 전 총리, 애도 속 국회에서 열린 영결식을 끝으로 영면](/news/data/20260201/p1065540042965203_830_h2.jpg)