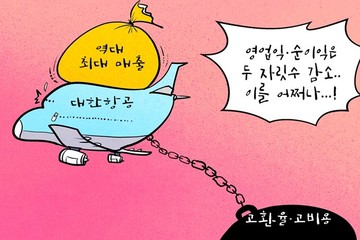

결혼과 출산 포기 상황에 이르고 이는 국가 경제 사회 구조 근간 흔드는 요소 작용

|

| ▲청년들은 내 집 마련은커녕, 결혼과 출산을 포기하는 상황에 이르고 있으며, 이는 국가 경제와 사회 구조의 근간을 흔드는 요소로 작용하고 있다. ⓒ데일리매거진 |

최근 대한민국에서 부동산 가격의 급등과 경제적 불평등은 특히 20대 청년층의 미래를 위협하는 수준에 이르고 있다. 특히 서울과 수도권 지역의 주택 가격은 청년층의 경제적 자립을 사실상 불가능하게 만들며, 높은 물가와 정체된 소득은 그들의 삶의 질을 더욱 악화시키고 있다. 이로 인해 청년들은 내 집 마련은커녕, 결혼과 출산을 포기하는 상황에 이르고 있으며, 이는 국가 경제와 사회 구조의 근간을 흔드는 요소로 작용하고 있다.

□ 내 집 마련, 부모의 지원 없이는 불가능한 현실

서울을 비롯한 주요 대도시의 주택 가격은 지속적으로 상승해 왔다. 2023년 기준 서울 아파트 중위가격은 10억 원을 넘어서며, 이는 10년 전과 비교해 3배 이상 오른 수준이다. 그러나 청년들의 평균 연봉은 약 3,000만 원으로, 대출을 최대한 활용한다고 해도 내 집 마련은 현실적으로 불가능에 가깝다. 예를 들어, 대기업에 근무하는 김모 씨(29)는 연봉 4천만 원을 받지만, 서울에서 집을 구하는 것은 꿈도 꾸지 못한다. 매달 월세와 생활비를 제외하면 저축할 수 있는 금액은 고작 50만 원, 서울 평균 전셋값의 10%를 모으는 데 수십 년이 걸린다. 반면, 부모로부터 5억 원 이상의 지원을 받는 청년들은 비교적 쉽게 내 집을 마련하고 자산을 증식한다. 결국, ‘부모 찬스’가 없는 청년들은 내 집 마련의 꿈을 포기해야만 하는 구조가 고착화되고 있다.

□ 물가 상승과 소득 정체, 청년들의 삶의 질을 갉아먹다

부동산 가격 상승 외에도 물가와 생활비가 급격히 오르면서 청년들의 경제적 어려움은 가중되고 있다. 2023년 기준, 대한민국 청년들의 평균 연봉은 약 3,000만 원이지만, 물가 상승률은 그보다 빠르게 진행되고 있다. 특히 외식 물가는 30% 이상 상승했고, 물가 인상률이 소득 상승률을 초과하면서 실질 소득은 감소했다. 예를 들어, 중소기업에 다니는 박모 씨(27)는 월급 250만 원 중에서 월세 80만 원, 식비 50만 원, 교통비 20만 원을 지출하고 나면 저축할 여력이 거의 없다. 이처럼 물가 상승과 소득 정체는 청년들의 경제적 자립을 더욱 어렵게 만들고 있으며, 소비 위축과 경기 둔화를 초래하는 악순환을 만든다.

□ 결혼 기피와 저출산, 국가 경제의 미래를 위협하다

주거 불안과 경제적 어려움은 결혼과 출산율에도 직격탄을 가하고 있다. 2023년 대한민국의 합계출산율은 0.72명으로 사상 최저치를 기록했다. 이는 OECD 국가들 중 최하위 수준으로, 출산율 감소는 미래 노동 인구의 축소로 이어져 국가 경제의 지속 가능성에 심각한 위협을 가하고 있다. 많은 청년들이 결혼과 출산을 미루거나 아예 포기하는 현실 속에서, 정부의 출산 장려 정책은 근본적인 문제 해결보다는 단기적 지원에 그치고 있다. 결혼 비용과 육아 부담이 커지면서, 이모 씨(31)처럼 많은 청년들이 서울에서 신혼집을 마련하려면 최소 5억 원 이상의 자금이 필요하다는 현실을 직시하고 결혼을 미루거나 아예 출산을 포기하고 있다.

□ 청년층 생존을 위한 정책 전환이 필요하다

이제 대한민국의 부동산 정책과 경제 구조는 20대 청년층을 벼랑 끝으로 내몰고 있다. 부모의 경제적 지원 없이 내 집 마련은커녕 기본적인 삶을 유지하기도 어려운 현실 속에서, 결혼과 출산율 감소는 국가 경제의 존립을 위협하는 요소로 자리잡았다. 이를 해결하기 위해서는 실질적인 정책 전환이 필요하다.

첫째, 청년층을 위한 주거 지원 정책을 강화해야 한다. 청년 전용 임대주택을 확충하고, 청년들의 주택 구입을 지원하는 실효성 있는 대출 제도를 도입해야 한다. 둘째, 소득 불균형 해소를 위해 최저임금을 현실화하고, 중소기업의 임금을 높이는 정책이 필요하다. 이를 통해 청년들이 경제적 자립을 이룰 수 있도록 돕는 것이 중요하다. 셋째, 저출산 문제 해결을 위한 장기적 정책이 필요하다. 결혼과 출산에 대한 부담을 줄이기 위한 경제적 지원이 확대되어야 하며, 육아에 대한 사회적 지원 체계가 강화되어야 한다.

현재와 같은 정책 기조가 지속된다면 대한민국의 미래는 점점 더 불투명해질 것이며, 청년층의 경제적 어려움은 국가 경제의 지속 가능성을 위협하는 심각한 문제로 자리잡을 것이다. 정부는 청년 세대의 생존을 위해 보다 근본적이고 실효성 있는 정책을 마련해야 한다.

[저작권자ⓒ 데일리매거진. 무단전재-재배포 금지]

![[포토] 서울 시내버스 노동조합의 무기한 전면파업으로 한산한 버스 정류장](/news/data/20260114/p1065542639662240_806_h2.jpg)

![[포토] 주말 몰아친 강풍·폭설·한파에 전국 곳곳 피해…각종 사고로 8명 사망](/news/data/20260111/p1065541133837746_438_h2.jpg)

![[포토] 제야의 종이 울리며 '붉은 말의 해' 시작](/news/data/20260101/p1065545470543576_593_h2.jpg)