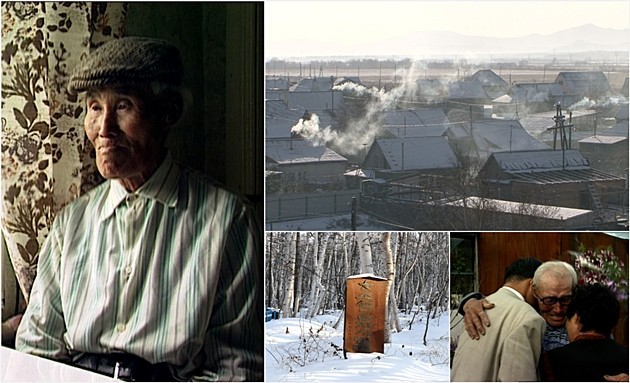

캄차카 반도 조선인의 통한의 삶 "고향이 어디세요"

고향을 그리워하는 한국인 동포들의 눈물과 애환, 그리고 감동

[데일리매거진=이상은 기자] 캄차카 반도에 광복 후 생계를 위해 ‘소련’에 온 ‘조선인’ 노동자들. 그들은 몇 년 후면 돈을 벌어 조국으로 돌아간다는 생각에 꿈에 부풀었다. 하지만 6.25 전쟁이 일어나고, 영영 고국으로 돌아가지 못한다.

이들은 기근과 병, 그리고 고된 노동을 견디지 못하고, 하루에도 수십 명씩 죽어 나가지만, 묘비에 이름하나 새기지 못하고 공동묘지에 집단매장 당한다.

이들의 소원은 죽어서라도 고향 땅에 묻히는 것.

캄차카 반도는 서울에서 3천500 km 북동쪽에 위치한 북극과 가까운 혹한의 땅으로 이 곳에는 꿈에서도 고향 땅에 묻히는 것이 소원인 한국인 동포들이 살고 있다.

본 작품은 이러한 가슴 아픈 사연들의 주인공들이 어떻게 이 먼 타지까지 오게 되었는지, 그들의 과거와 현재를 재조명한 작품이다.

이들은 우리가 흔히 생각하는 ‘고려인’(까레스키)들이 아니라, 대다수가 해방 직후 북한과 소련 간의 노무자 파견 조약에 의해서 1946년부터 1949년 사이에 북한 지역에서 캄차카로 이주해 간 사람들의 생존자들과 그 후손들이다.

주로 함경남북도와 강원도 등지에서 살던 사람들 중 약 3만 명이,제 2차 세계대전 때 남자 병사들이 대거 전사하는 바람에 노동력이 절대 부족한 소련 당국이 북한에 들어와 노무자들을 모집,이에 응해 캄차카 반도로 이주하였다.

그러나 이들은 어장 노동자나 벌목공 등 갖은 험한 일을 하다가 영하 50도를 오르내리는 혹한과 열악한 식량사정으로 인하여 많은 사람들이 죽어 나갔다.특히 200명이 넘는 동포들이 집단 암매장을 당하는 등 우리가 알지 못했던 역사 속 숨겨진 이야기들이 영화 속에서 소개되고 있어 관심을 집중 시키고 있다.

▲사진, 영상=영화 '고향이 어디세요'[출처/드림팩트]

1995년 첫 촬영 당시 캄차카에는 2천여 명의 한국인 동포들이 남아있었는데 이들 대부분은 캄차카 주의 수도 빼뜨로빠브로프스크와 공항 근처 마을 옐리조바에 모여 살고 있었으며 더러는 캄차카 반도 각지에 흩어져 8월에도 눈이 오는 혹한 속에서 현재도 살아가고 있다.

세월이 흘러 이제는 이들 1세대 중 극히 일부만이 생존해 있기 때문에,이들의 생생한 삶을 기록한 작품은 <고향이 어디세요>가 마지막이 될 가능성이 높다.

정수웅 감독은 <한국의 재발견>이라는 TV 다큐멘터리로 데뷔하며,이후 1977년작 <초분>으로 다큐의 노벨상이라는 골든 하프상을 타면서 주목을 받았다.

4년 연속 방송대상을 수상하며 방송계에서 한창 주가를 올리던 그는당시 5공 출범과 함께 전두환의 전기 다큐멘터리인 ‘황강에서 북악까지’를 연출하라는 지시를 받고 이에 반발하여 KBS에 사표를 낸다. 독립 후 85년부터 <동아시아 격동 100년사>, <110년만의 추적,명성황후 시해 사건>등 40여 편의 다큐멘터리를 연출하며 왕성하게 현장을 누비던 그는,캄차카에 사는 조선인 노무자들의 비극적인 삶을 목격하고 연출을 결심하게 된다.

이후 근 20년이 넘는 시간 동안 이들의 삶을 치열하게 기록하며 <고향이 어디세요>를 완성하기에 이른다.

현대 다큐멘터리는 관객들에게 감동을 주기 위해 극 영화적 연출 요소를 차용한다.하지만 정수웅의 연출 스타일은 인물과 사건에 개입하지 않고 철저하게 관찰자의 시각에서 기록한다.이는 그가 다큐멘터리가 기록 매체로서 가지는 객관성과 진실성에 주목해서 연출 스타일을 발전시켰기 때문이다.

그는 한 명 한 명의 개인사를 카메라에 담으며 궁극적으로 이들을 통해 우리의 가슴 아픈 현대사를 밝히고자 노력해 왔다. 정서적 리얼리티를 중시한 그의 연출 스타일은후배 다큐멘터리 연출자들에게 많은 영향을 미치고 있다.

자신만의 연출 스타일을 집대성하여 20년간 치열하게 기록한 <고향이 어디세요>는 잊혀졌던 우리의 가슴 아픈 현대사를 조명하여 관객들의 기대감을 불러일으키고 있다.

[저작권자ⓒ 데일리매거진. 무단전재-재배포 금지]

- 이상은 다른기사보기

![[포토] 故이해찬 전 총리, 애도 속 국회에서 열린 영결식을 끝으로 영면](/news/data/20260201/p1065540042965203_830_h2.jpg)

![[포토] 서울 시내버스 노동조합의 무기한 전면파업으로 한산한 버스 정류장](/news/data/20260114/p1065542639662240_806_h2.jpg)

![[포토] 주말 몰아친 강풍·폭설·한파에 전국 곳곳 피해…각종 사고로 8명 사망](/news/data/20260111/p1065541133837746_438_h2.jpg)