-韓 여성, 20대에 취업 후 30대 들어 31만8000명 고용시장 이탈

| ▲사진=북적이는 명동거리 [제공/연합뉴스DB] |

18일 한국경제연구원(원장 권태신 /이하 한경원)에서 발표한 자료에 따르면 한국의 30~40대 여성들이 경력단절의 골짜기에서 헤어 나오지 못하고 있다.

한경연이 OECD 여성 고용지표를 분석한 결과, 2019년 기준 한국 여성들의 경제활동참가율은 60%로 OECD 37개국 중 33위를 기록했다. 여성 고용률도 57.8%로 OECD 국가 중 31위로 하위권을 나타냈다.

|

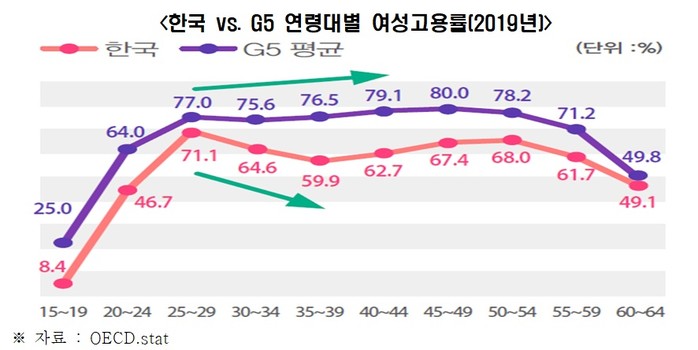

| ▲사진=한국Vs.G5 연령대별 여성고용률(2019년) [제공/한국경제연구원] |

한국의 여성 고용률 그래프는 20대까지 증가하다가 30대 들어 크게 감소한 후 40대 후반에 회복했다가 50대 이후 감소하는 M자형 곡선으로 나타났다.

이는 G5의 여성 고용률이 20~40대까지 증가 추세를 보이다가 50대 들어 감소하며 포물선(∩)을 그리는 것과 차이가 있다고 한경연은 지적했다.

연령대별로 살펴보면, 한국의 여성고용률은 25~29세 71.1%로 가장 높았다가 ▶30~34세 64.6%, ▶35~39세 59.9%까지 낮아진 것으로 나타났다.

이에 따라 한국과 G5 간 여성고용률 격차는 25~29세 5.9%p에서 ▶30~34세 11.0%p, ▶35~39세 16.6%p까지 벌어졌다.

한경연은 “2019년 한국의 30대 여성고용률이 25~29세 수준으로 유지된다면 31만8000명의 고용손실을 막게 되는 것”이라고 분석했다.

□ 육아 부담이 고용률 격차 불러...韓 57.0% vs. G5 72.2%

15세 미만 자녀를 둔 여성은 G5 국가들보다 한국에서 취업하기 더 어려운 것으로 나타났다.

|

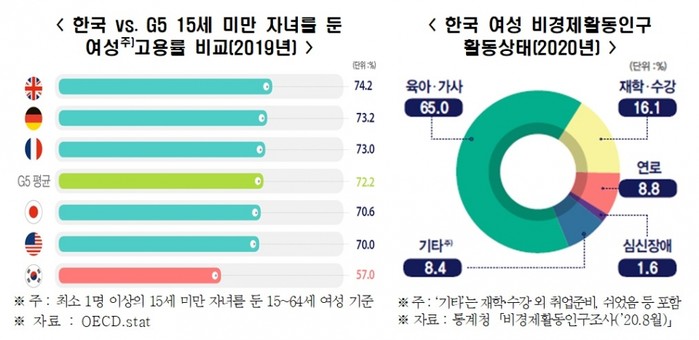

| ▲사진=한국Vs.G5 15세 미만 자녀를 둔 여성주)고용율 비교(2019년)(左), 한국 여성 비경제활동인구 활동상태(2020)(右) [제공/한국경제연구원] |

2019년 기준 한국의 15세 미만 자녀를 둔 여성고용률은 57.0%로 G5평균(72.2%)보다 15.2%p 낮았다.

여성고용률이 가장 낮은 미국(70.0%)과 비교해도 13.0%p 낮았다. 한국의 여성들이 경제활동에 참여하지 않는 이유로 65.0%가 육아·가사 부담을 꼽았다.

한경연은 “우리나라는 육아·가사 부담 때문에 여성들이 노동시장에서 방출되는 경력단절 현상이 나타나고 있다”고 평가했다.

□ 여성 경력단절 막기 위해 유연한 근로환경 조성해야

한국과 G5 국가들의 여성 일자리 환경을 비교·분석한 결과, 우리나라는 ▶유연한 근로환경 조성, ▶여성 경제활동 지원 2가지 측면에서 G5보다 미흡한 것으로 나타낚다고 한경연은 평가했다.

[① 유연한 근로환경 조성] G5국가들은 시간제 고용이 활발하고 선택적 근로시간제 정산기간을 확대해 일과 육아를 병행할 수 있는 유연한 근로환경을 조성했다.

2019년 기준, G5의 전체 근로자 대비 여성 시간제 고용 비중은 평균 14.9%로 한국(8.9%)의 1.7배에 달했다.

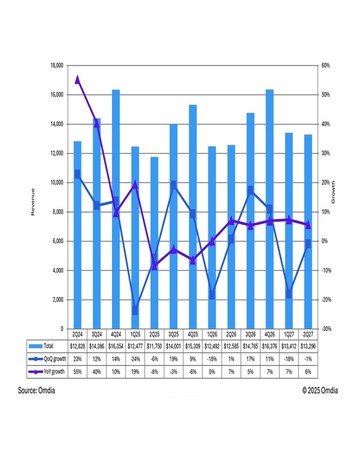

|

| ▲사진=한국과 G%의 여성 일자리 환경 비교 [제공/한국경제연구원] |

국가별로 살펴보면, ▶영국·일본 17.2%, ▶독일 17.0%, ▶미국 13.3%, ▶프랑스 9.9% 순으로 높았다.

근로시간 조정의 자율성이 보장되는 선택적 근로시간제의 정산기간의 경우 3개월 제한을 둔 일본을 뺀 나머지 G5국가들은 기간 제한 없이 노사합의로 결정할 수 있다.

반면, 한국은 R&D(최대 3개월)를 제외한 모든 직무에서 1개월의 기간 제한을 두고 있어 경직적이다.

[➁ 여성 경제활동 지원] 세계적인 회계컨설팅 업체인 PwC가 최근 OECD 국가 중 데이터 있는 33개국을 대상으로 남녀 임금수준, 여성 임원 비중, 여성 고용지표 등을 종합 평가해 직장 내 성평등 정도를 지수화 자료에 따르면 한국의 여성경제활동지수는 OECD 33개국 중 32위로 최하위권을 차지할 정도로 여성의 취업환경이 열악한 것으로 평가됐다.

GDP 대비 모성보호 관련 공공지출(출산휴가·육아휴직급여, 양육비 등의 현금지원 및 세제혜택 포함) 비중을 보면, 한국은 0.4%로 G5평균(1.5%)의 3분의 1 수준에 불과했다.

한국의 성별 임금 격차도 32.5%로 G5평균(17.0%)의 약 2배에 달했다.

추광호 한경연 경제정책실장은 “G5국가들의 사례에 비추어 볼 때 여성의 경력단절을 막기 위해서는 보육시설 확충, 육아휴직 활성화 등의 지원과 함께 시간제 근로 활성화와 같은 유연한 근로환경 조성에 특히 주목할 필요가 있다”고 말했다.

[저작권자ⓒ 데일리매거진. 무단전재-재배포 금지]

![[포토] 오늘 아침 최저기온 1도…쌀쌀해진 날씨에 두꺼워지는 옷차림](/news/data/20251021/p1065539953453247_118_h2.jpg)

![[포토] 긴 추석 연휴의 마지막 날…가을 감성 가득한 '수원 황구지천'](/news/data/20251010/p1065540513889794_778_h2.jpg)

![[포토] 추석을 하루 앞둔 5일…차례상 준비에 붐비는 전통시장](/news/data/20251006/p1065539268833600_594_h2.jpg)