-美·英, 재생에너지 비중 확대·원전 적극 활용

-獨, 내년까지 원전 가동 중지....韓, 원전 비중 대폭 감축

| ▲사진=원자력발전소와 재생에너지 발전 비중 확대 [제공/연합뉴스DB] |

미국·일본·영국·중국 등 글로벌 주요국 대부분이 원전을 중요 기저전원으로 인식하고 에너지정책을 추진하는 것으로 나타났다고 밝혔다.

| ▲사진=주요국 에너지정책 현황 및 추진방향 [제공/전국경제인연합회] |

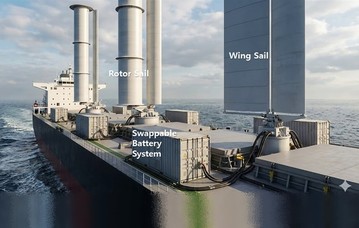

이날 전국경제인연합회는 미국·일본·독일·영국·프랑스 등 G5 국가 및 중국·한국 등 주요 7개국의 에너지정책을 비교한 결과, 공통적으로 '재생에너지 발전 비중 확대-화력 발전 비중 축소' 기조를 보였던 것으로 비교 결과를 내 놨다.

또 독일과 한국을 제외한 5개국은 원전을 기후변화 대응(탄소배출 감축)과 안정적 전력공급을 위해 원전을 확대 또는 유지할 계획을 세운 것으로 나타났다.

중국은 경제성장에 따른 전력수요 증가에 대응하고 탄소배출 억제를 위해 비화석에너지(재생에너지 및 원자력) 비중을 확대하고 있는 것으로 중국 에너지연구원에 따르면 2019년 26.2%인 재생에너지 발전 비중은 2035년 42.6%로 확대되고 원전 비중 역시 2035년 12.2%로 2019년 대비 3배 가까이 늘어날 것으로 전망됐다.

| ▲사진=4개국전원믹스 전망과 원전 가동및 갱신 건설 추진현황 [제공/전국경제인연합회] |

또 일본은 후쿠시마 원전 사고(2011년) 이후 대폭 감소했던 원전 비중을 다시 재확대할 계획 인 것으로 나타났으며 일본은 ‘제5차에너지기본계획’(2018년)에서 원전을 탄소감축 수단이자 중요 기저전원으로 인식해 2019년 6.6%였던 원전 비중을 2030년까지 20~22%로 대폭 확대 할 것이라고 밝혔다.

미국 또한 바이든 행정부가 출범하면서 2050년까지 탄소중립을 실현하겠다는 목표를 밝혔다. 이에 따라 풍력, 태양광 등 재생에너지 분야에 대한 투자를 대폭 확대해 2050년에는 재생에너지 발전 비중이 42%에 이를 전망이나 미국 에너지부가 지난 1월 발표한 ‘원자력전략비전’을 통해 기존 원전의 가동기한 갱신을 통한 기존 원전 계속 운영, 원전 발전량 유지, 차세대 원자로 개발, 원전산업 공급망 확대 등 미국 원전 산업생태계 재건을 공식화 하기도 했다.

영국은 섬나라의 지리적 이점에 따른 풍부한 풍력 자원을 적극적으로 활용해 풍력발전 비중을 확대해 왔던 결과로 2019년 기준 풍력발전 비중이 20.7%에 이르러 OECD 평균(7.8%)의 약 2.7배에 달하고 있는 가운데 기존 정책에서 그 변화도 감지 된 것으로 이번 비교조사에서 나타나 원전을 탄소중립 실현을 위한 수단으로 인식해 가동 중인 8개 원전의 가동기한을 연장하는 한편 3개 원전 신규 건설을 추진 중이다.

| ▲사진=각국의 원자력 발전비중과 풍력 태양광발전과 한국의 전원믹스계획 [제공/전국경제인연합회] |

2019년 기준 원전 발전비중이 약 70%에 달하는 프랑스는 재생에너지 발전 비중을 확대해 전원믹스를 다양화할 계획으로 동시에 원전을 기후변화 대응과 안정적 전력공급을 위한 중요 기저전원으로 인식하여 장기적으로도 50% 수준의 비중을 유지할 계획인것으로 나타나기도 했다.

마크롱 대통령은 작년 12월 프랑스의 원자로 제조회사를 방문한 자리에서 “원자력은 미래에도 프랑스 전력공급의 핵심 부문이 될 것”이라고 강조했다.

독일 또한 주요국 중 재생에너지 발전 비중 목표가 가장 높은 나라로 독일은 2030년까지 전체 전력 수요의 65%를 재생에너지로 공급한다는 목표를 세웠다(기후보호프로그램 2030). 아울러 2022년까지 원전 가동을 전면 중단하고 2038년까지 석탄화력 발전도 중단한다는 계획이다.

세계주요국들은 원전을 탄소중립 실현을 위한 수단으로 인식하는데 비해 한국은 ‘제9차전력수급기본계획(2020~2034)’에서 2034년까지 석탄화력(-13.1%p), 원전(-8.1%p) 설비 비중을 감축하고 재생에너지(+24.5%p) 비중을 대폭 확대한다고 밝힌가운데 재생에너지 설비 용량의 대부분(90.6%)은 태양광(58.6%)과 풍력(32.0%)이 차지할 계획으로 일정 부분 안정적 전기 에너지에 대한 고민이 깊어 질수밖에 없을 것으로 보인다.

[저작권자ⓒ 데일리매거진. 무단전재-재배포 금지]

![[포토] 故이해찬 전 총리, 애도 속 국회에서 열린 영결식을 끝으로 영면](/news/data/20260201/p1065540042965203_830_h2.jpg)

![[포토] 서울 시내버스 노동조합의 무기한 전면파업으로 한산한 버스 정류장](/news/data/20260114/p1065542639662240_806_h2.jpg)

![[포토] 주말 몰아친 강풍·폭설·한파에 전국 곳곳 피해…각종 사고로 8명 사망](/news/data/20260111/p1065541133837746_438_h2.jpg)